人形机器人崛起:颠覆行业格局,重塑未来就业

当新能源汽车市场竞争进入白热化阶段,科技巨头们早已将目光投向下一个更具潜力的领域——人形机器人。特斯拉CEO埃隆·马斯克大胆预测,未来每个自然人至少拥有两台人形机器人,全球机器人数量或将突破100亿。这不仅意味着市场规模远超汽车行业,也昭示着社会与经济格局的巨大变革。

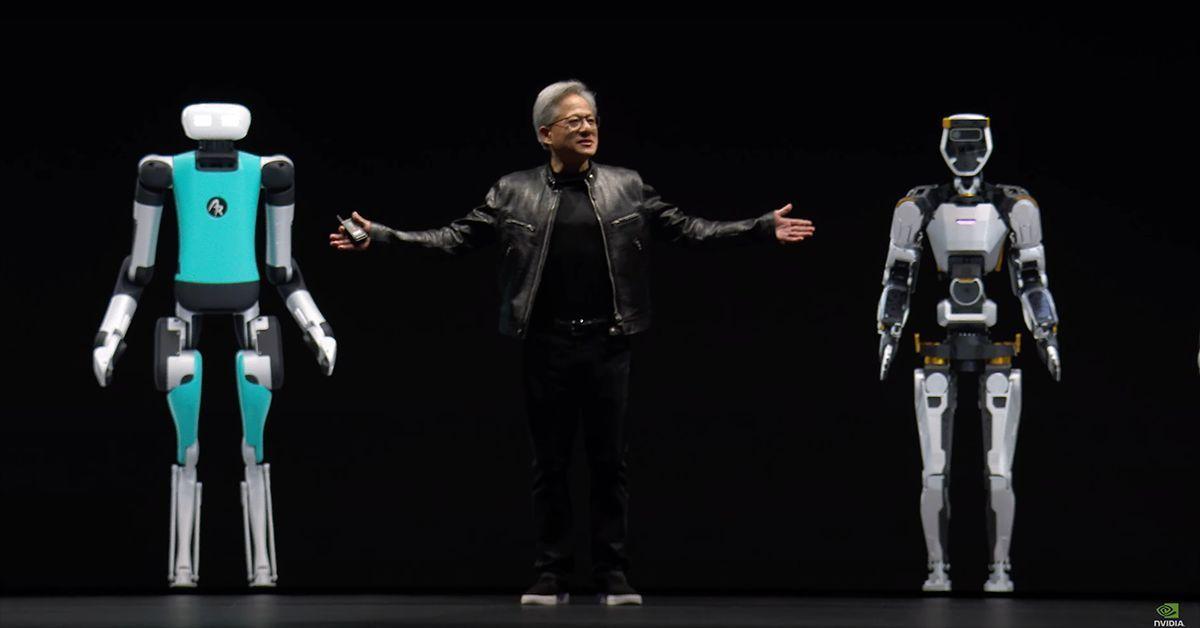

人形机器人:从科幻走向现实

曾经只存在于科幻电影中的人形机器人,正加速进入现实世界。2024年底,特斯拉发布Optimus机器人的最新视频,展示了其在陡峭山坡上行走、调整重心的惊人能力,而这一切竟是在“蒙眼”状态下完成的。波士顿动力的Atlas、优必选的Walker,以及华为、比亚迪等中国科技巨头的强势入局,让人形机器人商业化步伐大大加快。预计2024年中国市场规模将达27.6亿元,2029年将暴增至750亿元,占全球市场的32.7%。

人形机器人的落地场景已不再局限于家庭助理,而是广泛渗透至工业制造、医疗护理、应急救援等多个领域。在汽车制造车间,它们可承担重复性高、危险性强的工作;在地震废墟、火灾现场,搭载热成像传感器和生命探测仪的机器人能高效执行搜救任务;而在智慧仓储中,亚马逊部署的75万台机器人,正与人类工人协同作业,大幅提升运营效率。

就业危机,还是新机遇?

然而,机器人带来的不仅仅是便利与生产力的提升,也引发了社会对就业的担忧。麦肯锡研究所早在2017年就预测,到2030年全球可能有4亿至8亿个岗位被自动化取代。事实是否会如预言般残酷?

答案可能并非如此简单。历史证明,技术革命往往伴随着新职业的诞生。例如,互联网的普及淘汰了部分传统行业,但也催生了程序员、电商、AI工程师等全新职业。机器人时代同样如此,虽然传统流水线工人、快餐店员等岗位将面临挑战,但机器人维护师、AI训练师、人机交互设计师等新兴职业将应运而生。麦肯锡预计,未来自动化发展将为全球创造5000万个新增岗位,而收入增长带来的消费需求,也将催生2.5亿个新就业机会。

未来如何适应机器人时代?

对于个人而言,唯一的应对策略就是不断学习,提升适应新技术的能力。麦肯锡研究所预测,到2030年,中国可能有1亿人需要职业转型,但这一比例仅占总就业人口的13%,远低于过去农业向工业转型的规模。因此,与其害怕被取代,不如主动拥抱变革,学习机器人编程、数据分析等高需求技能,以适应新兴行业。

政府层面也已开始布局。中国工信部发布《人形机器人创新发展指导意见》,要求到2027年实现人形机器人技术的世界领先。政府的支持、企业的研发投入,以及社会的适应能力,将共同决定人形机器人的发展速度和影响范围。

结语:迎接人机共生的新时代

人形机器人时代的到来已势不可挡,它们将大幅提升社会效率,拓展人类能力边界。但与此同时,个体如何适应、社会如何调控,才是决定未来发展的关键。面对技术浪潮,我们既不能盲目乐观,也不必过度悲观。唯有主动学习,才能真正驾驭科技,而非被科技所淘汰。